「シュタイナー学校の家作りのエポック授業」と「通過儀礼」(3)

『悪』の生命力

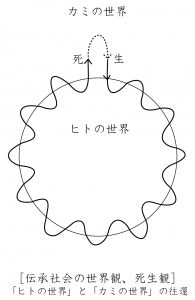

ケガレ(気枯れ)の状態から、生命力(気)を回復するために「カミの世界」(ハレ)に赴くわけですが、「カミの世界」の中にある『悪』の生命力とはどのようなものなのでしょう。

ユング心理学の河合隼雄が、ヘッセの「デミアン」について述べた文章から見てみましょう。

悪の魅力を語った名文として、ヘルマン・ヘッセ「デミアン」をあげたい。筆者は、青年期にこれを読んで心を惹きつけられたのを忘れることができない。「デミアン」の冒頭は「ふたつの世界」について語ることから始まる。主人公は十歳の少年。「片方の世界は。ぼくの生まれた家だった。いや、それどころか、もっとせまいものだった。じつを言うと、ぼくの両親をふくんでいるにすぎなかった。この世界は、大部分、ぼくにとってはなじみのふかいものだった。その名を父母といった。その名を愛情と厳格、模範と訓練といった。この世界には、なごやかなかがやき、あきらかさ、そしてきよらかさが、所属していた。ここには、おだやかな、やさしい言葉、洗いきよめた手、清潔な衣服、よき風習が、住みついていた。」

ヨーロッパのプロテスタントの「よい家庭」の記述がこの後もながながと続く。ヘルマン・ヘッセ自身の体験がここにはそのまま描かれていると言っていいだろう。それでは、これに対する「もう一つの世界」はどうなのだろう。

「ところが、もうひとつの世界は、すでにぼくら自身の家のまんなかで、はじまっていた。そしてまったく様子もちがえば、においもちがうし、ことばもちがうし、別のことを約束したり要求したりした。この第二の世界には、女中や丁稚がいたし、怪談や醜聞があった。そこには、途方もない、心をそそるような、おそろしい、なぞめいた事物の、雑然とした流れがあり、屠殺場だの、刑務所だの、よっぱらいだの、がなりたてる女たちだの、子を生みかけた牝牛だの、たおれた馬だのといったようなものがあり、強盗や殺人や自殺などの話があった。」

ここに語られるふたつの世界について、割り切った言い方をすると、前の世界が「善」で、後の世界が「悪」である。そして、どちらが魅力があるかというと、どうしても悪の世界の方になるのではなかろうか。「デミアン」にしても、主人公の少年は、だんだんとその魅力に惹かれていく。これはどうしてだろう。やはり、悪の世界が未知なものを秘め、活力に満ちているからではなかろうか。それは確かに「おそろしい」世界だ。しかし、「心をそそる」ものがあり「謎めいた事物」がある。ダイナミックな動きがある。これに対して、「善」の世界の方は平和でいいのだが、あまりにスタティックで、下手をすると退屈につながりやすい。あるいは硬直化しやすいと考えられる

「今ここに生きる子ども 子どもと悪」 河合隼雄著 岩波書店 1997年

『善』の世界は平和だが退屈しやすく硬直化しやすいのに比し、『悪』の世界は危険な世界ではあるが生命力に満ちている世界なのです。

「カミの世界」の中では『悪』が重要な役割を果たしていることに気付いたことで、どうも「カミの世界」を理解するためには”逆転の発想”が必要なことが分かって来ました。

「カミの世界」の暗い『闇』と「お籠もり」

次に何故、祭儀の時には必ずといって良いほど「お籠もり」が行われるのでしょう。「お籠もり」の意味は通常「神仏に祈願するために、神社や寺に籠もり、身を清めること」という説明がなされています。しかしこの説明では「お籠もり」という行為の本質を理解することは出来ません。

そして、ある時建築の本を読んでいて目から鱗の落ちるような一節に出会いました。そこにはこう書かれていました。

「生命力は暗い場所にこもることで更新される。」

まさに”逆転の発想”です。生命力は明るい太陽の下で更新されるのではなく、暗い『闇』の中で更新されるというのです。

それは、縄文時代の屈葬といわれる埋葬の仕方について書かれている文章のなかにあった一節です。屈葬とは胎児の姿勢をとらせて埋葬する土葬です。死者が胎児の姿勢で埋葬されることの意味は、「死」と「生」が繋がっていることを意味しています。縄文時代には、「死」は、「生」の終わりを意味するものではなく、「生」の始まりとして捉えられていたことが分かります。

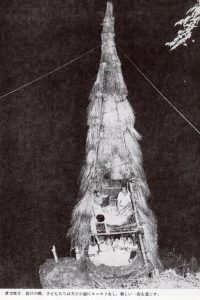

昨秋、二回目の家作りの授業の時には「お籠もり」を行うことになりましたが、その前日に子供達に何故「お籠もり」をするのか説明をしなければなりませんでした。担任の先生から「お籠もり」を盛り込んだ物語を話していただいた後で、子供達に「お籠もり」のイメージを聞いてみました。

その時ひとりの子どもから返ってきた答えは「冬ごもりみたい」というものでした。その時私は「そうだね!」と思わず手を叩いてしまいました。まさにその通りです。「お籠もり」の意味は、自分のまわりの自然の営みの中にあったのです。自然を見渡してみれば、動物たちは春になって活発に動き始めるために、冬のあいだ暗い土の中で「冬ごもり」をして生命力を蓄えています。植物の種も、暗い土の中に籠もって春になったら一気に生命力を開花させます。そして人間ももちろん、母親の暗いお腹の中に籠もってから生まれてくるのです。

生命力はどうも暗い『闇』の中からやって来るようです。民俗社会で捉えられている「カミの世界」とは暗い『闇』の世界であり、祭儀の闇の中で「お籠もり」をすることで人間は「カミの世界」から生命力が与えられるのです。

元々は「籠もる」ことこそが祭の本体だったと柳田国男は述べています。

古い祭の式は一般に、この夕朝二度の供饌の続きであって、諸人は清まわった装束のままで、夜どおし奉仕するのが「日本の祭」であった。そうしてまた今でも地方にはまだそれが行われていて、御夜籠というのがすなわちそれであったということを述べれば足るのである。都市では御通夜という言葉が、現在は凶事の場合のみに限られているが、これも夜通しの意であり、また祭にもそういう地方がある。祭に徹夜をする行事がなくなったので、それが不幸の夜だけに限られているのである。

(略)

つまりは「籠もる」ということが祭の本体だったのである。すなわち本来は酒食をもって神を御もてなし申す間、一同が御前に侍坐することがマツリであった。

「柳田国男全集13」 柳田国男著 筑摩書房

(初出 「日本の祭」弘文堂 1942年)

つまり祭儀の時に何故「お籠もり」をするのか、という問いの立て方自体が誤りなのであって、”籠もりこそが祭儀そのもの”だったのです。

「小屋」の意味と、「神の世界」に於ける『死』

では、お籠もりをする「小屋」という存在自体にはどんな意味があるのでしょう。宗教史学者のエリアーデ(Mircia Eliade 1907-1986)は次のように述べています。

この成人式用の小屋は、ただ貪欲な怪物の腹をあらわすだけでなく、また、母胎をもあらわしている。修練者の死とは胎児の状態に帰ることを意味する。これはたんに人間生理学の面からだけでなく、宇宙論理的な面から理解されなければならない。つまり単なる母親の最初の妊娠と誕生といった生理学的反復だけではなく、「世界の創造」に相応するような再生をともなうところの、実質的には前宇宙的様相(夜と闇とによって象徴される)に一時的に復帰することである。さらには、この宇宙開闢を周期的に反復することと、人間体験を偉大な宇宙契機と一致させることとの欲求は、原始と古代の思想の特色でもある。

森の中はるかに隔絶された成人式用の小屋の記憶は、民話の中に保存され、ずっと昔に成人式儀礼が行われなくなったヨーロッパにさえ保存されている。心理学者は祖型的イメージの重要性を指摘している。そして、小屋や森や暗闇はこうした祖型的イメージなのである─それらは再生をともなう突発死の永遠の心理劇をしめしている。叢林は地獄と宇宙的夜の、したがって死と実質性の二つを象徴する。小屋は新入者が食べられ、消化される貪欲な怪物の口である。しかし同時に侵入者が新しく誕生せられる養分にみちた母胎でもある。

「生と再生」 M.エリアーデ 東京大学出版会 1971年

小屋は、子供達を産み育てる「優しい母性」の象徴であり、同時に子どもを呑み込み誘惑する怪物のような「悪しき母性」の象徴でもあります。

「天王焼き」や「鳥追い」の通過儀礼において、小屋は焼き払われますが、焼き払うことによって、小屋は灰と化し、無に帰します。無に帰すとは、「カミの世界」に帰すわけですから、つまり焼き払うことによって「死」を体験するのです。子供達が力を合わせて一生懸命作った小屋、そして暗い闇の中でお籠もりをした小屋を、小屋が完成した途端に火を放って焼き払うとき子供達は心の中で大きな喪失感を抱くはずです。母性の象徴である小屋を「死」の世界へ払う、つまり象徴的には子供達が「母性を殺す」行為として見ることが出来ます。

河合隼雄は心理学的な問題として以下のように述べています。

グレートマザーの中で育っていった自我は、次の段階においては、父と母、天と地の分離、光と闇、昼と夜などの分離を体験する。神話における、天と地の分離、闇に光がもたらされる物語などがこれにあたるが、ここで、意識が無意識から分離される。つまり、始めに「切断する」機能をもつものとして述べた父性原理が働き、ここに、意識は無意識から区別されると同時に、ものごとを昼と夜とか、男と女とか区別することを学ぶのである。

(中略)

怪物退治は。母親殺し、父親殺しの両面をもち、その母親殺しは、肉親としての母ではなく、自我を呑みこむものとしてのグレートマザーとの戦いであり、自我が無意識の力に対抗して自立性を獲得するための戦いであると解釈した。

「母性社会日本の病理」 河合隼雄 中央公論社 1976年

子どもが精神的に成長し自我を確立していく課程で「母親殺し」は避けて通れない課題です。

通過儀礼は「死」と「再生」の儀式だと言われます。「死」があってこそ「生」があるという世界観に基づいています。その世界観は縄文時代の埋葬から読みとれる「死は生の始まりである」、という死生観と同じ土壌から生まれているものです。子どもは母なるものの「死」と引き替えに自我を獲得するのです。(文・深田 真)

「シュタイナー学校の家作りの授業」と「通過儀礼」(4)へつづく